da http://www.carmillaonline.com/2016/03/31/le-strategie-delle-destre-brasile/

Da Salvatore riceviamo e pubblichiamo con molto interesse

![nao vai ter golpe (1)]() di Fabrizio Lorusso

di Fabrizio LorussoIn Brasile da circa tre anni l’offensiva contro l’esecutivo di Dilma Rousseff, presidentessa eletta per un secondo mandato nel 2014 col 51% dei voti, e il governativo Partido dos Trabalhadores (PT) è alimentata da fattori congiunturali, come la caduta del PIL (-3,8% nel 2015) e delle esportazioni (14,1%), l’inflazione (10,6%) e la svalutazione della moneta nazionale, il Real (del 48,3%), ma anche da elementi strutturali e da una strategia basata su tre pilastri: il politico, il mediatico e il giudiziario. Tutti vengono a sovrapporsi e ad allacciarsi con la difficile situazione economica.

Golpe Soft?

Nel mondo dell’informazione, per le strade e nelle istituzioni si preparano le condizioni per quello che i politologi definiscono “golpe soft”, cioè lo spodestamento non violento di un governo e un presidente, specialmente all’interno di un sistema presidenzialista in cui i mandati sono fissi, per mezzo della destabilizzazione, l’istigazione di conflitti e l’uso di espedienti eccezionali come l’impeachment. Si tratta di provvedimenti estremi, spesso ai limiti del dettato costituzionale o in certi casi illegali, applicati anche quando la situazione non richiederebbe misure d’emergenza. Se ormai oggi un golpe militare non pare più un’opzione viabile, ci sono dunque altre tattiche non elettorali praticabili, legittimate da poteri forti extrapolitici (mass media, monopoli-oligopoli, burocrazie) e attori esterni, per defenestrare un presidente.

Per esempio la costruzione di trame giudiziarie o parlamentari ai margini dello stato di diritto e della legalità democratica è stata la chiave determinante per i colpi di stato “soft” in Honduras nel 2009 e in Paraguay nel 2012. Altri strumenti “a disposizione” sono il blocco o l’ostruzionismo a oltranza dei processi legislativi, soprattutto quando il partito o la coalizione del presidente non hanno la maggioranza assoluta come in Brasile, o cavalcando sapientemente lo scontento popolare o, più specificamente, delle classi di riferimento dell’opposizione politica. Il sistema parlamentario permette l’uscita del presidente del consiglio con il voto di sfiducia, quello presidenziale no.

L’opposizione, rappresentata in parlamento dal PSDB (Partito della Socialdemocrazia Brasiliana), in alleanza con altri partiti, con le vecchie oligarchie e con i media mainstream, sta inducendo nel Paese sudamericano uno stato di confusione attraverso una decisa manipolazione dell’opinione pubblica. Infatti, è in atto un tentativo di accelerare un “cambiamento” politico abrupto e mediaticamente prevale un’informazione propagandistica che sovrappone e confonde le tematiche più disparate per amplificare la crisi. Così il giudizio sull’impeachment contro Rousseff, l’economia, la corruzione, la critica dei programmi sociali, che hanno contribuito a togliere dalla povertà 40 milioni di persone, e le indagini contro l’ex presidente Lula da Silva, mentore di Dilma, diventano emblemi di “un sistema” monolitico da abbattere.

Le piazze e i mass media

Le opinioni dei manifestanti anti-PT e anti-Dilma, raccolte per esempio durante le imponenti manifestazioni del 13 marzo in decine di città brasiliane, mostrano una confusione imperante e una mancanza evidente di obiettivi, al di là degli sloganFuori Dilma! o Rinuncia subito!, che favoriscono l’opportunismo del PSDB, il cui candidato alle presidenziali del 2014, Aecio Neves, è stato sconfitto da Dilma Rousseff, e di altre fazioni a destra dello spettro politico. Le proteste hanno una forte connotazione classista e geografica. Mobilitano soprattutto i settori delle élite e della classe medio-alta, specialmente nel Sudest, ma non coinvolgono le classi medio-basse, i neri, gli abitanti delle periferie e il Nordest. E’ un riflesso chiaro della spaccata geografia elettorale, socio-demografica ed economica del Paese. Gli effetti delle dimostrazioni, sempre accompagnate dallo sventolare dei colori della bandiera nazionale e perfino da alcuni cartelli inneggianti al ritorno della dittatura o a un intervento militare, sono il rafforzamento della strategia delle destre, che possono mostrare l’esistenza di un movimento “popolare” nelle piazze favorevole alla destituzione di Rousseff con due anni e mezzo d’anticipo, e simultaneamente il deterioramento della ancora popolarissima figura di Lula, che ha dichiarato di volersi ricandidare alle presidenziali del 2018.

Il Paese sta vivendo una forte crisi politica, istituzionale ed economica e non sono certo poche le mancanze o gli errori dei governi del PT (petistas), che si sono succeduti al potere tra il 2002 e il 2016, come per esempio lo scollamento delle basi e dei movimenti sociali, i conflitti socio-ambientali di un modello economico ancora basato sulle materie prime, il graduale rallentamento dell’inclusione sociale e della redistribuzione del reddito, gli sprechi e gli sfratti massivi legati ai megaeventi, la corruzione, le riforme agraria e politica in sospeso. Ma non sarà certo un cambio repentino di governo a migliorare la situazione, anzi, i fattori esterni e quelli strutturali resteranno. La prospettiva è che un governo ad interim di PSDB e PMDB (Partito Movimento Democratico Brasiliano, prima forza politica nazionale in Camera e Senato e per 13 anni alleato del PT al governo), chiaramente senza il PT e le sinistre, possa solo far retrocedere le tante conquiste di diritti sociali e del lavoro degli ultimi 15 anni in pochi mesi senza garantire nessun piano concreto per uscire dalla crisi.

![globo golpe]()

Comunque sia il vero potere di convocazione dei cortei degli ultimi due anni proviene dall’azione del gigante mediatico Globo e delle potenti confederazioni industriali di Rio de Janeiro e San Paolo e non, come si vuol far credere, da una presunta forza “democratica” delle reti sociali e dalla capacità d’organizzazione dal basso della gente. Il 18 marzo, in risposta alle proteste antigovernative delle settimane precedenti e soprattutto agli attacchi contro le istituzioni, centinaia di migliaia di

petistas e cittadini hanno realizzato cortei e atti politici in difesa della democrazia e per il rispetto del voto espresso nelle urne al grido di

Non ci sarà il golpe! Il 31 marzo, data in cui nel 1964 le forze armate fecero un colpo di stato e instaurarono una dittatura ventennale, ci sarà una replica delle iniziative in corrispondenza con le tradizionali manifestazioni in memoria del golpe militare.

Il processo d’impeachment

Il giudizio di impeachment contro Dilma Rousseff, che segue il suo corso in parlamento e dovrà essere approvato dapprima da una commissione ad hoc e poi da Camera e Senato con maggioranza qualificata dei due terzi, non riguarda atti di corruzione, ma presunte anomalie nei conti pubblici e nel finanziamento di alcuni programmi sociali del governo da parte di banche statali (Caixa Economica Federal), a cui peraltro è stato restituito il denaro prestato. Si tratta di una pratica, possibilmente sanzionata dalla legge di responsabilità fiscale ma comunque da provare, che era abbastanza comune anche nei governi precedenti di Lula (2002-2010) e di Cardoso (1998-2002) ed è nota come “pedalata fiscale”. L’impeachment avrebbe dunque motivazioni e dimensioni squisitamente politiche che rientrano nei giochi di potere tra i partiti dell’opposizione, che non hanno accettato la sconfitta del 2014, e il trasformista PMDB. Il parlamento brasiliano è molto frammentato ed è il ricettacolo di fazioni e clientele che si muovono tra estenuanti e complesse negoziazioni e che poco hanno a che vedere col bene comune e la stabilità.

Paradossalmente se Dilma venisse destituita dal parlamento, una possibilità concreta dopo l’uscita il 29 marzo dalla coalizione di governo del centrista PMDB, le potrebbero succedere temporaneamente il suo vicepresidente, il presidente del Senato o quello della Camera, Eduardo Cunha. Tutti sono citati (e Cunha è addirittura indagato) nell’Operazione Lava-Jato (Auto-Lavaggio) condotta dal giudice Sergio Moro, la quale sta scoperchiando lo schema di mazzette e contratti gonfiati tra dirigenti politici e contrattisti della compagni energetica statale Petrobras. Il vice di Dilma, Michel Temer è del PMDB, partito al centro di varie indagini per corruzione ma non degli scandali e dell’attenzione dei mass media, e non nasconde le sue aspirazioni presidenziali. Il suo partito s’è sganciato dall’esecutivo, ha invitato i propri parlamentari a votare liberamente sull’impeachment e ha chiesto ai sette ministri in forza al governo Rousseff di dimettersi. Per ora solo uno, quello del turismo, il delfino di Temer Henrique Eduardo Alves, ha eseguito gli ordini, ma altri potrebbero farlo nei prossimi giorni. Il PMDB, però, non ha invitato l’ambizioso Temer a farsi da parte, rinunciando al ruolo di vicepresidente, e cerca piuttosto di conquistare il potere con un colpo di mano e con un cambio d’alleanze a 360 gradi. Una corrente del partito, infatti, pensa di formare un governo con il conservatore PSDB dopo l’eventuale caduta della presidenta.

Mani Pulite brasiliana?

Vi sarebbero implicati più di 300 imprenditori e politici di vari partiti, ma i mass media hanno diffuso maggiormente i casi legati al PT o al governo, trascurando gli altri, e hanno trasformato Moro in una specie di eroe nazionale, comparandolo altresì con Antonio Di Pietro, PM del pool di Mani Pulite, poi entrato a sua volta nel mondo politico, che si definiva “né di destra né di sinistra” e che nel 2014 ha rinunciato alla sua ambigua creatura politica, il partito Italia dei Valori. Secondo alcune analisi il giudice Moro, che s’ispira esplicitamente a Di Pietro, potrebbe seguire i passi del magistrato italiano e usare la notorietà acquisita in questi mesi per lanciarsi nello scenario politico.

Il Brasile sta vivendo un grave conflitto istituzionale. La procura accusa Lula per un presunto riciclaggio di denaro attraverso l’occultamento di patrimoni e documentazioni false. L’ex presidente non è coinvolto direttamente nell’inchiesta Lava-Jato e non ha condanne a suo carico per corruzione, ma il suo processo nasce come spin off dell’operazione in seguito ad alcune confessioni di indagati.

Moro privilegia un metodo giustizialista aggressivo, un forte protagonismo mediatico e l’uso delle “testimonianze premiate”, note anche come “la legge del pentito”, accompagnate dal carcere preventivo. Con un’operazione enorme trasmessa in diretta TV, un trattamento riservato in genere ai narcotrafficanti, il 4 marzo oltre 200 poliziotti hanno perquisito la casa di Lula da Silva e l’hanno condotto a rendere delle dichiarazioni. Dopo questo fatto inedito Lula ha denunciato un attacco mediatico-giudiziario contro di lui e Moro ha chiesto il suo arresto preventivo, nonostante l’ex sindacalista non si sia mai rifiutato di comparire e testimoniare in passato dinnanzi alla giustizia. Dopo una serie di quotidiani colpi di scena, Rousseff ha nominato Lula Ministro della Casa Civile, una specie di primo ministro incaricato dei rapporti col parlamento, e, se la Corte Suprema (Tribunal Superior Federal) ratifica la decisione e rigetta alcuni ricorsi che sono stati presentati, l’ex presidente godrà dell’immunità e potrà essere giudicato solo dalla Corte stessa e non da tribunali ordinari.

Si tratta di una manovra politica controversa per salvaguardare Lula in una situazione considerata “critica” in un contesto di polarizzazione politico-giudiziaria senza precedenti. La scelta è stata ampiamente criticata e dibattuta in Brasile, ma per impedire a Lula di assumere l’incarico e adempiere a un presunto interesse pubblico, Moro ha diffuso pubblicamente alcune conversazioni private tra Dilma e Lula che erano parte dell’indagine, per cui questa è stata parzialmente compromessa. Vista l’illegalità della pubblicazione delle intercettazioni una sentenza della Corte Suprema ha ritirato temporaneamente Moro dalle indagini. Con rapidità impressionante si rimischiano e si riaggiustano i pezzi del puzzle politico-giudiziario brasiliano. Il governo spera che l’incorporazione di Lula, per ora in sospeso in attesa di una decisione della Corte Suprema sulla legalità della nomina, possa permettergli di sciogliere il bandolo della matassa nell’intrico parlamentare e aiutare Rousseff a cambiare la direzione della politica economica e recuperare la via della crescita e delle riforme. Per questo, finché Lula non potrà agire come ministro e provare a ricucire gli strappi tra i partiti della coalizione di governo o almeno a convincere alcuni parlamentari a sostenere Dilma nel giudizio d’impeachment, l’opposizione avrà tempo di accelerare i tempi e le sessioni per la sua destituzione e scardinare ancora di più il sostegno al PT.

![presal]() Finanza internazionale e geopolitica del petrolio

Finanza internazionale e geopolitica del petrolio![presal]()

Il mondo finanziario e dell’economia internazionale sembra reagire positivamente ogni qual volta escono notizie favorevoli all’impeachment o pregiudiziali per Lula e il PT: scende il dollaro, la borsa ferve, gli indici s’elevano e le agenzie di rating promettono migliori

score per il rischio-paese. Il gotha finanziari è in “buona compagnia”: l’ex ministro degli esteri messicani, Jorge Castañeda, ha sentenziato che non “ci sono condizioni perché Dilma rimanga al suo posto”, il settimanale inglese

The Economist afferma, forse copiando dagli striscioni dei manifestanti benpensanti, che “è ora che Dilma se ne vada”, mentre l’ex presidente del Brasile, Fernando Henrique Cardoso, ha parlato dell’impeachment come “unica strada” di fronte all’ingovernabilità. In questa fase di recupero del neoliberismo e del Consenso di Washington in America Latina il mantra del pensiero convenzionale ripete che è essenziale riguadagnare la fiducia dei mercati e degli investitori. E di deve fare il prima possibile, lavorando anche ai margini del processo democratico e della costituzione, se possibile. A tal fine i settori più reazionari, rinvigoriti dalla vittoria di Mauricio Macri in Argentina, ricompongono vecchie convergenze oligarchiche e rinsaldano i pilastri della loro strategia.

Il tentativo di far cadere l’esperimento progressista brasiliano (post-neoliberale, neo-sviluppista, neostrutturalista o estrattivista, social-democratico redistributivo, neo-populista, a seconda della prospettiva con cui viene etichettato e il dibattito al riguardo è molto intenso) è simile, pur in contesti differenti, a quello che vivono altri presidenti latinoamericani come Nicolas Maduro in Venezuela ed Evo Morales in Bolivia. Brasile è però il Paese più importante nella definizione della politica regionale, oltre ad essere la prima economia dell’America Latina e la settima del mondo. Il suo modello è in una fase di stanca, anche perché s’è favorita maggiormente l’inclusione attraverso l’economia e il consumo e meno quella basata sul rafforzamento della società civile e della partecipazione cittadina. Inoltre la locomotrice cinese ha rallentato il ritmo e il Brasile, di cui la Cina è primo partner commerciale, ne risente. Sono dunque sorti conflitti tra le nuovi classi medie, create dalle politiche dei governi di Lula e Dilma, e la classe media già stabilita e con la paralisi economico-politica è aumentata l’ostilità dei settori oligarchici tradizionali, anche se le basi dei loro interessi non sono stati realmente minate dia governi del PT.

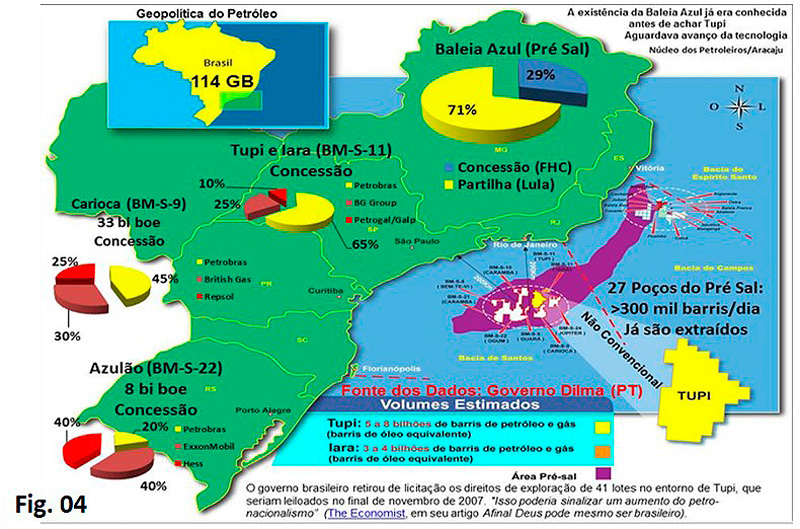

Gli scandali legati al colosso Petrobras, impresa strategica per lo sfruttamento degli idrocarburi, per lo sviluppo industriale complessivo del Brasile e per la ricerca tecnologica, hanno dimensioni politiche e geopolitiche rilevanti. Il parlamento sta discutendo un progetto di legge per ritirare il monopolio dell’azienda pubblica sui giacimenti del Pre-Sal. Si tratta di riserve petrolifere a basso costo d’estrazione che equivalgono a 40 miliardi di barili accertati e 176 miliardi stimati, equivalenti a 5 anni di consumo mondiale, e che sono state scoperte di fronte alle coste degli stati di San Paolo, Rio e Spirito Santo. Nel 2010 è stato creato un Fondo Sociale del Pre-Sal per gestire parte delle risorse ottenute in quest’area preferenzialmente per problemi strutturali quali l’istruzione e la salute nel Paese.

La scarsa chiarezza informativa sugli scandali di corruzione e il gran calderone mediatico-istituzionale e giudiziario, attualmente in ebollizione, hanno un’influenza considerevole sul processo legislativo, specialmente in un parlamento così diviso e particolarista, e rispondono a una logica di certo distante da quella che aveva mosso il progetto economico e geopolitico brasiliano nei governi del PT. I nuovi giacimenti fanno gola evidentemente ai consorzi petroliferi euro-statunitensi, anche come contenzione al blocco dei BRICS (sigla che descrive l’articolazione tra Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Inoltre negli ultimi due anni e mezzo d’impasse politica e crisi economica Brasilia ha dovuto spostare il suo asse d’interesse strategico dall’estero (BRICS, Mercosur-Mercato Comune del Sud, e Unasur-Unione Nazioni Sudamericane) agli affari interni.

La fine o il rallentamento del ciclo politico progressista dei governi delle varie sinistre (parlamentari) latinoamericane è un altro fattore importante, insieme alla relativa frenata degli scambi commerciali e degli investimenti in Brasile. La piena autonomia di gestione delle riserve Pre-Sal da parte di Petrobras è contraria ai piani di altri attori globali, in primis gli Stati Uniti e le tradizionali “sette sorelle” del mercato petrolifero mondiale, mentre una condivisione negoziata delle riserve o addirittura una graduale privatizzazione della compagnia statale, preparate da pesanti denunce sulla corruzione e sugli sprechi, pur esistenti e palesi, risulterebbe essere uno scenario gradito a interessi transnazionali in alleanza, come in passato, con settori interni conservatori favorevoli al golpe soft.

Post Scriptum. Letture correlate in spagnolo: volume della rivista Nueva Sociedad dedicato alle destre in America Latina,

“Los rostros de la derecha en América Latina” LINK, e in particolare l’articolo

“La derecha en América Latina y su lucha contra la adversidad” LINK + Bonus Track “10 cosas que todo Brasil necesita saber” LINK

Comunque sia il vero potere di convocazione dei cortei degli ultimi due anni proviene dall’azione del gigante mediatico Globo e delle potenti confederazioni industriali di Rio de Janeiro e San Paolo e non, come si vuol far credere, da una presunta forza “democratica” delle reti sociali e dalla capacità d’organizzazione dal basso della gente. Il 18 marzo, in risposta alle proteste antigovernative delle settimane precedenti e soprattutto agli attacchi contro le istituzioni, centinaia di migliaia dipetistas e cittadini hanno realizzato cortei e atti politici in difesa della democrazia e per il rispetto del voto espresso nelle urne al grido di Non ci sarà il golpe! Il 31 marzo, data in cui nel 1964 le forze armate fecero un colpo di stato e instaurarono una dittatura ventennale, ci sarà una replica delle iniziative in corrispondenza con le tradizionali manifestazioni in memoria del golpe militare.

Comunque sia il vero potere di convocazione dei cortei degli ultimi due anni proviene dall’azione del gigante mediatico Globo e delle potenti confederazioni industriali di Rio de Janeiro e San Paolo e non, come si vuol far credere, da una presunta forza “democratica” delle reti sociali e dalla capacità d’organizzazione dal basso della gente. Il 18 marzo, in risposta alle proteste antigovernative delle settimane precedenti e soprattutto agli attacchi contro le istituzioni, centinaia di migliaia dipetistas e cittadini hanno realizzato cortei e atti politici in difesa della democrazia e per il rispetto del voto espresso nelle urne al grido di Non ci sarà il golpe! Il 31 marzo, data in cui nel 1964 le forze armate fecero un colpo di stato e instaurarono una dittatura ventennale, ci sarà una replica delle iniziative in corrispondenza con le tradizionali manifestazioni in memoria del golpe militare. Finanza internazionale e geopolitica del petrolio

Finanza internazionale e geopolitica del petrolio tratto da

tratto da

La vicenda delle indagini su Tempa rossa, che ha portato all’arresto del compagno della ormai ex ministro Federica Guidi, va ben contestualizzata. Sia per capire l’inchiesta che per comprendere cosa è questo governo e quali sono le sue prospettive.

La vicenda delle indagini su Tempa rossa, che ha portato all’arresto del compagno della ormai ex ministro Federica Guidi, va ben contestualizzata. Sia per capire l’inchiesta che per comprendere cosa è questo governo e quali sono le sue prospettive.

Casaleggio è stato uno dei due fondatori, assieme a Beppe Grillo, del movimento ma anche, tra i due, quello che è riuscito a collocare il messaggio di Grillo all'interno delle dinamiche della comunicazione così come sono emerse dalla seconda metà del decennio scorso.

Casaleggio è stato uno dei due fondatori, assieme a Beppe Grillo, del movimento ma anche, tra i due, quello che è riuscito a collocare il messaggio di Grillo all'interno delle dinamiche della comunicazione così come sono emerse dalla seconda metà del decennio scorso.