da https://www.esquire.com/it/lifestyle/benessere/a26836774/sonno-politica/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR00oNQBc08Iks_21r787l_uu8HpYeF7iE_wQv-KAStn5fdqWjWIDE89UKA#Echobox=1552896902

“Il nostro unico competitor è il sonno”: lo ha detto nel 2017 il Ceo di Netflix Reed Hastings, ma potrebbero essere parole di uno qualunque degli stregoni tech della Silicon Valley, o anche il titolo di un manifesto programmatico del capitalismo postindustriale nell’epoca dell’economia dell’attenzione. Il successo di un prodotto, che sia hardware o software, device o contenuto, si misura dal numero di “bulbi oculari” che riesce ad attirare, per cui l’ultima frontiera diventa inevitabilmente quella di rosicchiare tempo alla fase in cui quei bulbi oculari non sono in funzione: il sonno.

Questa è la tesi resa celebre da Jonathan Crary nel saggio 24/7. Il Capitalismo all’assalto del sonno: viviamo immersi in processi economici, finanziari e culturali che sono ormai da anni, se non da decenni, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, e rispetto ai quali il bisogno umano di suddividere il tempo in cicli e disattivarsi per circa un terzo del tempo rappresenta un collo di bottiglia. Ecco allora le contromisure, come le ricerche militari sugli uccelli migratori per tentare di creare supersoldati che non hanno bisogno di dormire. O più all’antica, l’ideologia: internet e le librerie sono piene di manuali di self-help che insegnano a realizzare i propri sogni ogni giorno a partire dalle 4 o dalle 5 del mattino, e dettagliate introduzioni al sonno polifasico.

Ma ci sono soprattutto i testimonial, prima di tutto tra i guru di quella new economy che si conferma un singolare impasto tra il culto avveniristico della creatività e dell’eccentricità e una cultura del lavoro invece assolutamente quantitativa, tradizionale, reazionaria. Un lato oscuro della forza ben incarnato da Elon Musk, oracolo di Tesla e dei viaggi su Marte, che ha dichiarato al New York Times di lavorare circa 120 ore a settimana, dormendo pochissimo e soltanto grazie all’aiutino chimico dell’Ambien. “Nessuno ha mai cambiato il mondo lavorando 40 ore a settimana”, ha twittato in seguito. Qualcuno ha ironizzato osservando che non è certo che Musk lavori tanto quanto dichiara, ma la privazione del sonno traspare invece in tutta evidenza dai suoi tweet e in alcune delle sue esternazioni.

Qualcun altro invece ha preso la questione molto sul serio e ha risposto a Musk con una lettera aperta: Arianna Huffington, fondatrice di Huffington Post e recentemente fortunata autrice del best-seller The Sleep Revolution, in cui racconta gli impagabili benefici della sana routine da almeno 8 ore di sonno per notte che si è imposta dopo essersi rotta uno zigomo crollando addormentata sulla scrivania. Huffington non si sogna di mettere in discussione il paradigma lavorista dell’efficienza e della produttività di Musk, ma vi aderisce sostenendo che i costi cognitivi e materiali della privazione del sonno sono, tanto per il singolo quanto per la collettività, superiori a quelli che avrebbe una riduzione dei tempi di lavoro tale da permettere a tutti di dormire di più. Ma anche questa posizione è stata oggetto di forti critiche, e non solo perché The Sleep Revolution è pieno di stime allarmistiche e talmente precise da indurre qualche scetticismo (chi diavolo ha calcolato che il sonno arretrato costa all’economia precisamente 2.280 dollari all’anno a lavoratore? Quegli 80 dollari annui da dove saltano fuori?) ma anche da un punto di vista, guarda un po’, di classe.

La giornalista parla infatti per tutto il libro del sonno come di una scelta, ma le cose non stanno proprio così: diversi studi dimostrano infatti che il sonno è una risorsa distribuita attraverso le classi sociali in maniera non molto diversa dal denaro o dal potere. Gli afroamericani dormono mediamente un’ora in meno dei bianchi caucasici, e le donne dormono meno degli uomini, anche se diversi esperti ritengono che avrebbero bisogno di dormire circa 20 minuti in più per notte. Dormire 8 ore è insomma una scelta accessibile ad Arianna Huffington, molto meno a una madre single afroamericana che vive nel Queens e lavora come cameriera a turni fissi a Brooklyn o a Manhattan, a più di un’ora di distanza da casa con i mezzi pubblici.

Come spiega il sociologo inglese Simon J. Williams nell'introduzione a The Politics of Sleep, “il sonno è politico fino in fondo (...) nel senso che è chiaramente implicato nelle relazioni di potere, autorità e conoscenza come sito e sorgente di rivendicazioni, se non crisi, contestazione, conflitto e critica”. Il governo del sonno non investe soltanto la sfera produttiva dell’individuo ma anche quella affettiva e sessuale, prestandosi a dinamiche di potere che investono il corpo e quindi la totalità della persona.

Foucault avrebbe parlato di biopolitica, e probabilmente Mark Fisher avrebbe inserito la diagnosi e la cura dei disturbi del sonno, ormai diffusi in proporzioni epidemiche, in una dinamica simile a quella della depressione e di altre malattie mentali contemporanee. L’avrebbe spiegata cioè con la tendenza del sistema produttivo a trattare come patologie individuali quelle che in realtà sono reazioni psicofisiche collettive agli squilibri del sistema stesso. Ecco perché sono anni, se non decenni, che si parla di un’epidemia di privazione del sonno (un terzo degli adulti americani ne sarebbero colpiti) ma nessuno riesce a proporre soluzioni concrete: l’approccio medico-sanitario è insufficiente a modificare comportamenti che hanno profonde motivazioni sociali.

Il sonno è il segmento debole della tradizionale divisione della giornata in tre blocchi da 8 ore, che non è come si crede un risultato organizzativo della rivoluzione industriale, ma un frutto più tardivo e per alcuni aspetti avvelenato delle lotte dei lavoratori, concesso non a caso con l’affermarsi del consumismo, nel secondo dopoguerra. Grosso modo nel momento in cui la classe dirigente capisce che il tempo libero dell’individuo, se orientato al consumo, ha per il sistema economico un valore equivalente se non maggiore rispetto al tempo lavorativo, quello stesso tempo libero viene accordato alle classi subalterne.

Il tempo di veglia in quella ripartizione è dunque in realtà suddiviso a metà tra produzione e consumo: il che è ancora sostanzialmente vero, con la novità che la tecnologia ci consente di fare le due cose contemporaneamente e quindi di allungare il tempo di lavoro-consumo annacquando la distinzione. Inevitabilmente il terzo residuo del nostro tempo, ovvero le ipotetiche 8 ore dedicate al sonno, è continuamente sotto assedio.

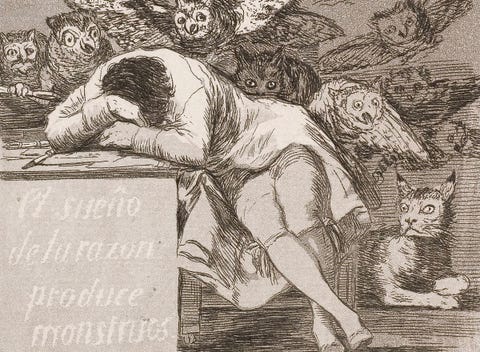

Un processo che si vede anche con una sbirciata alla storia culturale del sonno: dalla mitologia classica a Shakespeare - passando per le grandi religioni - il sonno è un luogo di divinazione, di incontro con il soprannaturale e col divino, dove è possibile intuire verità che sfuggono ai sensi e alla ragione durante la veglia. Con l’avvento dell’Illuminismo questa valenza positiva entra in crisi: il sonno della ragione genera mostri. Ma è nel Novecento che il sonno assume un valore generalmente negativo: per il marxismo il sonno è la metafora della sottomissione del proletariato, e il risveglio è la metafora dell’acquisizione di una coscienza di classe.

Il termine “sogno americano” viene invece coniato nel 1931, in piena Depressione, dall’economista James Truslow Adams, e la sua immediata diffusione è all’origine dell’attuale accezione di “sogno” come sinonimo di “desiderio”, “obiettivo”: il sogno viene insomma sottratto al momento privato del sonno e concettualmente ristrutturato per attribuirlo ai momenti di veglia. La repulsione e il rifiuto per il sonno contagia presto anche gli intellettuali. L’insonne Nabokov scrive: "Semplicemente non riesco ad abituarmi al tradimento notturno della ragione, dell’umanità, del genio. Non importa quanto sia esausto: il trauma del separarsi dalla consapevolezza è indicibilmente orrendo”.

Negli ultimi tempi, va detto, al problema della svalutazione del sonno e dei sogni vengono dedicate numerose preoccupate riflessioni: solo qualche mese fa Why we dream? della giornalista scientifica Alice Robb ha perorato in modo convincente nelle librerie americane la causa di una ricca e curata vita onirica. Ma anche in questo caso, l’approccio che prevale è quello neurologico e psicologico, che privilegia l’individuo e trascura la dimensione sociale e politica del problema. Il sonno è uno spazio di libertà sotto assedio, un terreno di lotta e di liberazione del corpo e dello spirito dell’individuo, una sorgente di diritti che aspetta solo di essere ri-politicizzata.